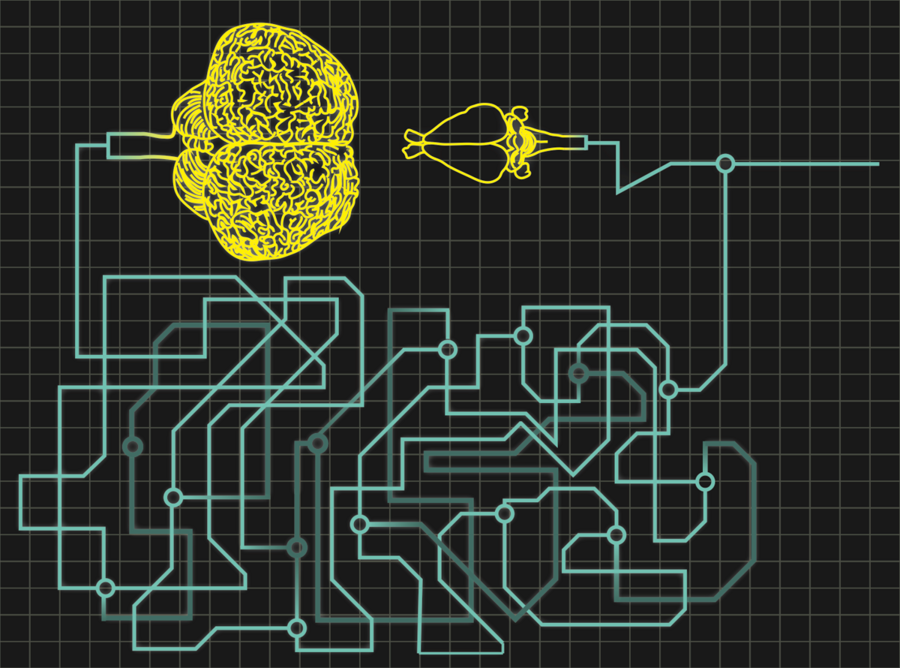

Erhöhte oder reduzierte Faltung des Hirns ist an jeder Entwicklungsgabelung möglich. Entscheidend ist ein Schwellenwert von 1,5, der Säugetiere in zwei Gruppen einteilt – mit stark gefalteten oder wenig bis gar nicht gefalteten Hirnen. Bild: MPI-CBG

Bei Säugetieren gibt es über die gesamte Evolution hinweg zwei verschiedene Programme, die die Produktion von Nervenzellen während der Entwicklung des Gehirns steuern. Das Ergebnis: Stark gefaltete oder wenig bis gar nicht gefaltete Gehirne.

Der Neocortex ist der Teil des Gehirns, der uns Menschen das Sprechen, Denken oder Träumen ermöglicht. Seine Ausbildung im Laufe der Evolution ist bisher noch nicht eingehend erforscht. Das Labor von Wieland Huttner am Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) hat aber eine wichtige Entdeckung gemacht, die einiges klarer werden lässt: Die Forscher haben einen bestimmten Wert der Hirnfaltung ausgemacht, der Säugetiere in zwei Gruppen einteilt. Je nachdem, ob ein Lebewesen diesen Wert über- oder unterschreitet, hat es ein stark gefaltetes oder wenig bis gar nicht gefaltetes Gehirn. Und auch das zeigte sich: In der Entwicklungsgeschichte der Säugetiere wurde der Weg zu stark gefalteten Gehirnen mehrfach beschritten. (PLoS Biology, 18. November 2014)

Die Forscher haben sich Hirnschnitte von rund 100 verschiedenen Säugetierarten angeschaut und dabei die Faltung des Gehirns mit einem Index versehen. Schnell zeigte sich: Säugetiere lassen sich in zwei große Gruppen einteilen, den Unterschied macht ein bestimmter Wert der Hirnfaltung. Delphine und Füchse beispielsweise liegen über diesem Schwellenwert, der einer Milliarde Nervenzellen im Neocortex entspricht. Die Auswirkung: Ihr Hirn ist ausgiebiger gefaltet und besteht aus deutlich mehr Nervenzellen. Dazu läuft ein besonderes Programm zur Produktion von Nervenzellen während der Gehirnentwicklung ab, bei dem sich sogenannte basale Vorläuferzellen vervielfachen können – so werden letztendlich deutlich mehr Nervenzellen produziert. Mäuse oder der Karibik-Manati, eine Seekuh-Art, hingegen liegen unter dem Schwellenwert, bei ihnen findet bei der Gehirnentwicklung keine Vervielfachung basaler Vorläuferzellen statt – sie haben deshalb wenig bis gar nicht gefaltete Gehirne.

Als die Dresdner Forscher ihre Messungen der Hirnfaltung mit dem Stammbaum der Arten überlagerten, zeigte sich, dass in der Evolution der Säugetiere mehr gefaltete Gehirne sich nicht, wie bisher angenommen, kontinuierlich entwickelt haben. Im Gegenteil: Schon das vor rund 200 Millionen Jahren lebende Ursäugetier hatte ein gefaltetes Gehirn. Im Laufe der Evolution gab es an jeder Gabelung der Entwicklung die Möglichkeit, die Hirnfaltung zu reduzieren oder zu erhöhen. Entscheidend waren hier wohl auch die Lebensumstände: Tiere mit wenig oder gar nicht gefalteten Gehirnen leben z.B. vorwiegend in kleinen Gruppen in eng bemessenen Lebensräumen, bei der anderen Gruppe der Säugetiere mit stark gefalteten Gehirnen hingegen sind es große soziale Verbände, die sich über teils sehr große Gebiete ausdehnen können.

Wichtig: Dauer und Tempo der Gehirnentwicklung

Die gefalteteren Hirne von Säugetieren haben aber nicht nur deutlich mehr Nervenzellen, sie wachsen auch während der embryonalen Entwicklung in einem ganz anderen Tempo. Rund 14-mal mehr Gehirn-Gewicht wird bei dieser Säugetier-Gruppe pro Tag während der Tragezeit produziert. Aber auch innerhalb der beiden Gruppen von Säugetieren gibt es ja noch deutliche Unterschiede – Affen sind keine Menschen. Den Unterschied fanden die Forscher in der Dauer der Nervenzell-Produktion: Die acht bis neun Tage, die ein menschlicher Foetus länger Nervenzellen im Neocortex produziert als der Foetus eines Menschenaffen, führen zur Verdreifachung der Grösse unseres Gehirns und schaffen damit die Grundlage für das, was wir sind.

Eric Lewitus, Iva Kelava, Alex T. Kalinka, Pavel Tomancak, Wieland B. Huttner:

An Adaptive Threshold in Mammalian Neocortical Evolution

PLOS Biology, 18. November 2014

doi: 10.1371/journal.pbio.1002000